第1回 2017年7月22日開催

「ハーモニー」伊藤 計劃 (ハヤカワ文庫JA)

「ハーモニー」 伊藤計劃 (ハヤカワ文庫JA)

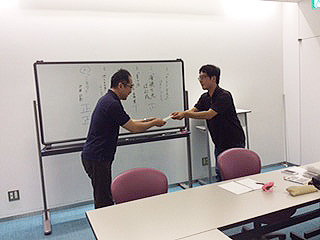

図書カードを受け取る冨士野さん

第1回イチオシ小説の参加者

紹介者冨士野 賢太さん

特定の本を読むきっかけは、人それぞれ、作品それぞれだと思うが、私にとって本書は読み始めたきっかけをはっきりと覚えている作品である。本屋で何げなく手にとってHTMLを思わせるようなプログラミング言語で記述された印象的な文章を一目見て、これは何か大きな試みがなされている作品ではないかと感じ、そのまま一気に読み進めた。

本書は二十一世紀後半の世界を描いたSF小説である。人類はWatchMeと呼ばれる医療ケアを行うナノマシンを体内に入れ、常時ケアを受けることでほとんどの病気を克服し寿命を全うしている。人類の大半は、国家に代わって生命主義を至上の価値観とする共同体「生府」に所属している。生府では、構成員は社会のために健康でなくてはならないという価値基準があり、お互いに思いやりを持って自分を律し、そして他者を律することが推奨されている。だが、そのユートピアであるはずの世界に絶望した三人の少女は自殺を図る。死にきれなかった少女・霧慧トァンは成人してWHOの監察官となるが、ある人物の自殺を目撃する。その瞬間、世界中で六五八二人もの人間が一斉に自殺を試みていた。

本書は様々な問題意識を内包した作品だが、その一つに社会と個人との対立が挙げられる。社会全体の利益やあり方と個々の人間の思考や価値観は「調和」できうるものなのか。政治、哲学、文学など様々な分野でこの種のテーマは議論されているが、本作にもこのテーマは色濃く表れている。「個々の人間は社会のための貴重なリソースなのだから、健康でなくてはいけない」という生命主義に基づき、見せかけの優しさや倫理が溢れる社会に対し、私の身体は他でもない「わたし」のものだと感じ、社会に違和感や息苦しい閉塞感を抱く者もいる。生府社会は一見するとユートピアだが、単一の価値観を社会の構成員に押し付けているという点ではファシズム的であり、ジョージ・オーウェルの「1984年」を思わせるようなディストピアでもある。ただし、「生府」社会は構成員の生命主義への合意に基づき成立しており、「1984年」のような特定の独裁者や強制力を持った法律により生命主義を押し付けているわけではない。生命主義的な規範意識を持った構成員がお互いに「思いやり」という名分で監視し合うことで、生命主義的な価値観を受け入れざるを得ない「空気」が醸成されている。

独裁者と言えば、ヒトラーの死を描いた映画「ヒトラー最期の十二日間」では、禁煙主義者のヒトラーが自殺した後、総統地下壕のドイツ軍将校たちがそれまで禁じられていたはずの煙草を吸い始めるシーンがあった。生命主義を規定するのが特定の独裁者ならば、独裁者の没落によって価値基準は一変する。規定するのが法律ならば改正すればよい。しかし、構成員同士によって作られる「空気」が社会の価値観を規定するのであれば、その社会に居場所を見いだせない者にとって為すすべがない。生府社会では構成員がWatchMeを通して健康情報をネットに送信し続けており、文字通り個人が社会に接続されているからこの問題はより切実である。社会に違和感を抱く者、居場所を見いだせない者の苦悩を痛々しいほどリアルに描いている作品である。

本書は様々な問題意識を内包しているが、それは作品のエンターテイメント性を些かも損なうものではない。中盤以降、主人公トァンが大量自殺事件の真相に迫るにつれ、物語はダイナミックに動き決して読者を飽きさせない。哲学的な問題意識と絶妙なSF的描写に基づくエンターテイメント性が見事に「調和」している作品である。